5月末から新型コロナウイルスワクチンの4回目接種が始まっています。今回は全ての人が対象というわけではなく、60歳以上の高齢者や基礎疾患がある人などに限られています。

これは3回目接種から短い間隔での4回目接種には、効果がそれほど期待できない可能性が、世界中の様々な研究から報告されていること、また今回のワクチン接種については、全て行政負担のため、財政的な問題もあるでしょう。

4回目接種の対象とされている人たちについては、そもそも免疫が上がりにくかったり、感染症が重症化しやすいリスクがある方たちですから、接種した方が良いでしょう。しかし、それ以外の人たちについては、もう少し間隔を空けて、しかるべき時期に4回目を接種する方が良いということになります。

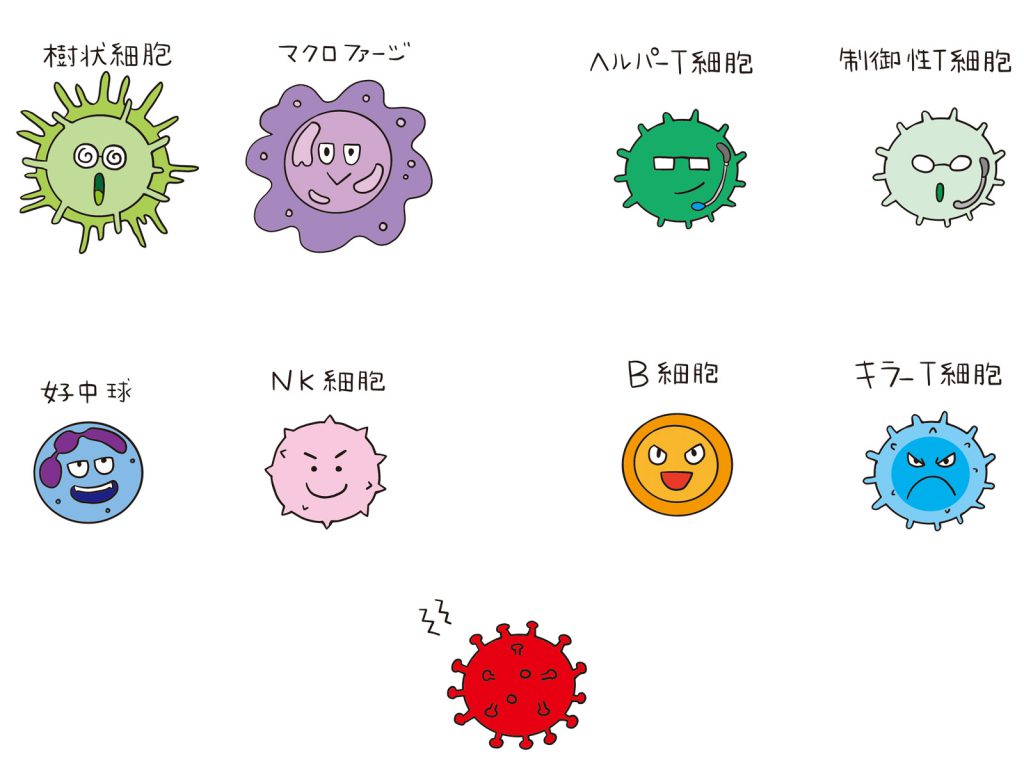

ワクチンの効果を示す場合、メディアなどでは抗体値ばかりが取り上げられます。これはウイルスの活性を弱体化する抗体が、どのくらいできているかを表したものです。この抗体を作り出す免疫反応は「液性免疫」と言われるものです。液性免疫は数値化できるため、非常に分かりやすいのですが、人間の免疫には液性免疫だけではなく、「細胞性免疫」というものがあります。

細胞性免疫では、病原体やウイルスや細菌に感染した細胞を、体に害のある異物だと判断したT細胞群が直接攻撃します。こちらは数値化できないので、効果を表すのが難しいのです。

液性免疫がその特性上、発症予防に効果があるのに対し、細胞性免疫は重症化予防に大きな効果を発揮すると考えられています。新型コロナウイルスは頻繁に変異を繰り返すため、液性免疫のみで考えると、流行株が変わるたびに、異なるワクチンを接種しなければならない可能性が出てくる(インフルエンザワクチンがそうですね。)のに対し、細胞性免疫では、ある程度型が変わっても対応できる可能性が高いことが分かっています。

つまりワクチン接種から時間が経過し、仮に抗体値=液性免疫の能力が落ちてきたとしても、細胞性免疫がしっかりとアクティブに働いているならば、十分ウイルスに対抗しうる可能性が高いのです。

この細胞性免疫を誘導することができるのは、mRNAワクチン(ファイザー/モデルナ)とウイルスベクター(アストラゼネカ)となっています。

新たに認可されたノババックスワクチンは、組み換えタンパクワクチンですが、アジュバントの添加によって、細胞性免疫も誘導するということになっていますが、それがどこまで効果的に作用するかは未知数です。また今年中には認可されそうな塩野義のワクチンについても組み換えタンパクワクチンなので、こちらもまだ効果の程は分かりません。

組み換えタンパクワクチンは値段も安く、取り扱いが楽、副反応もmRNAワクチンに比べ少ないことが想定されるため、かなり人気が出そうとのことですが、(特に塩野義については純国産ということもあり、接種を待っている方も多いかもしれません)今のところ1回目、2回目については、高い効果を示すことが分かっているmRNAワクチンを接種し、細胞性免疫の働きを高める方が良いと思われます。

1、2回目の副反応が重く、3回目以降のmRNAワクチンの接種をためらっている方については、組み換えタンパクワクチンは良い選択肢になるかもしれません。

今後については、おそらく定期的にワクチン接種を行う方向になっていくのではなないかと思いますが、一般的にウイルスは冬の方が流行しますので、一般の成人にたいしては、タイミング的には秋口くらいから4回目接種ということもあるかもしれません。

所沢市の小児科・内科・アレルギー科・糖尿病内科 はらこどもクリニック

〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町2-1379